人口減少にどう手を打つか。草津ブランドの戦略

草津町の人口減少予測!

以前当ブログで解説した草津町人口動態と今後の戦略をまとめた【 草津町まち・ひと・しごと創生「人口ビジョン」「総合戦略」】だが、この度第二期の発表があった。

草津町から発行された資料は草津町の今後の人口変化の行方、町内の仕事の雇用と創設の考察、そして今後の人口減少、少子化に対しての町としてどういった戦略を立てているのかが明記されている。

資料を読み解くことで草津町で今後起こる状況、どのような調整が行われていくかを知ることができる。つまりこの資料は今後の草津町における指針であり、未来であると言ってもよいだろう。

また、このような問題は草津町に限ったことではなく全国の地方自死体の抱える深刻な悩みでもある。

日本は政府の経済政策の失敗により、30年も続くデフレーション状態にあって、経済は減衰、GDPは世界水準から後れを取り、国民の所得は一向に上がらず。人口減少に歯止めがかからない状態である。

そんななか出された草津町の人口動態調査、予測、そして今後の対応を見ていきたいと思う。

これから確実に進む未来。

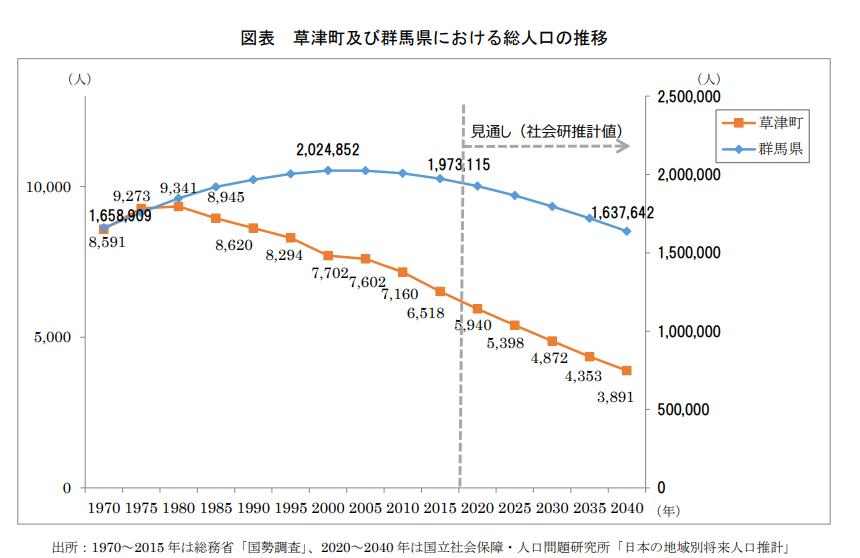

第二期【 草津町まち・ひと・しごと創生「人口ビジョン」「総合戦略」】によると、草津町の総人口は1970年の調査では、8591人であったのに対し、2020年では5940人、2040年の予測では3841人と調査開始から半分以下の総人口になると予測されている。

この人口減少の要因は、人の生死による自然増減と転出転入による社会増減とあるが、草津町においてはどちらも今後は減少が上回ると予測されている。

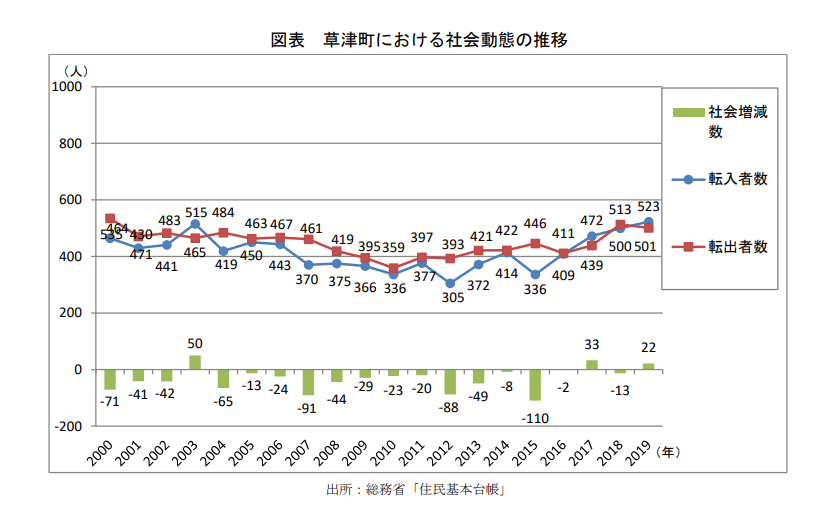

しかし、社会増減である転出、転入の数はわずかながら2019年には逆転しており増加しているとも言えなくもない。これは求人倍率が周辺地域より高い草津なので就労者を引き付ける地合いがあるともいえるが、

そもそも全体の人口が減っているのでこれが人口増加につながらないのは、未来の人口予測の結果を見れば明らかだろう。

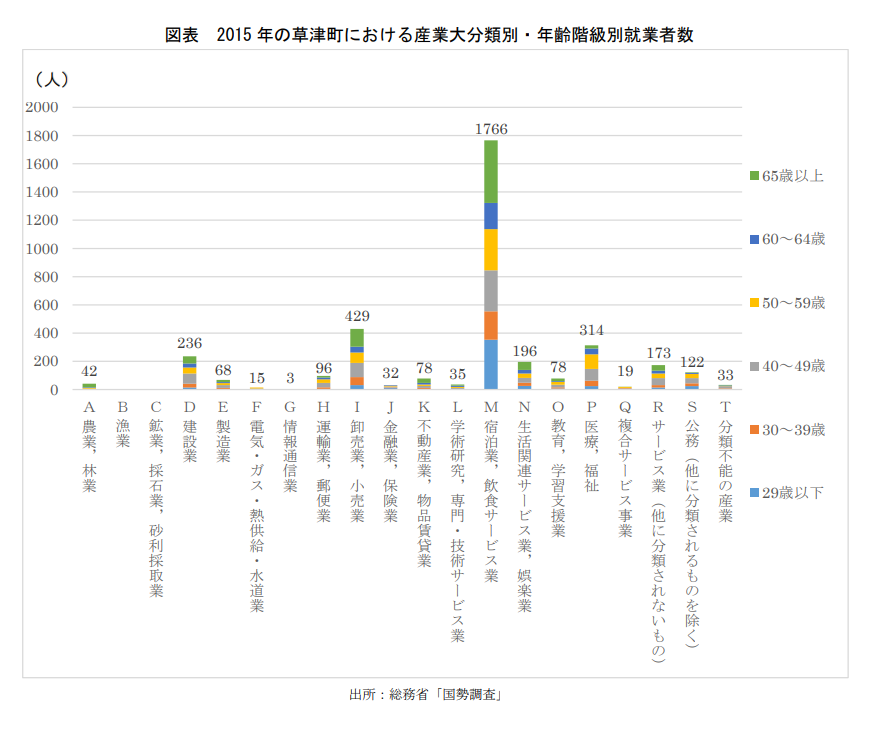

また草津町では有名な草津温泉を抱えることから、宿泊業や飲食業の比率が他地域より高い傾向があり、観光産業への依存度がグラフからもうかがえる。

他の業種についても基本的には草津温泉に関わる業種と結びつく、卸業であったり、他のサービス業であったりと関連がない職種は少ない。

自営業が多いことからも高齢者の就労も高く65歳以上でも働き手となっていることも特徴があるだろう。

詳しく知りたい方はこちらをご覧になるといい↓

https://www.town.kusatsu.gunma.jp/www/contents/1489904354114/files/dai2ki.pdf

人口減少がもたらす影響

この資料の中では4つの影響が考えられると述べられている。

- 生産年齢人口の減少・老年人口の増加に伴う働き世代の負担への影響

現在の働き手の世代が50代~60代に偏っているため現役を終えた場合、将来の就労者への負担が大きくなることが予想される。

就労人口を増やすか長く現役を続けてもらうしか解決はないが、人口減少に伴い就労先も今後減っていく可能性があるため、生産年齢人口をいかに確保していくには、ハード、ソフト両面からの施策が必要となるだろう。

- 人口減少に伴う労働力への影響

観光業が産業の約50%弱を占める草津町では宿泊業、飲食業で働く人の数を確保していくかは重要である。しかし、長時間労働や不安定な収入などの労働環境もあって現状でも人が集まらない状況は続いている。また集まっても離職率が高いため安定した雇用の確保も難しい現状がある。

また高齢化は地元の宿泊、飲食業の廃業にも拍車をかけるため、町外資本をいかに受け入れるかにもかかってくるが、そのネックになるのが宿泊業においては温泉条例であり、また町外者をよそ者と扱う風潮が未だ残る草津の体質もあるだろう。

- 生活関連サービス業への影響

国土交通省「地域消滅時代」を見据えた今後の国土交通戦略のあり方につい

て」によると、例えば、人口が 7,000 人規模から 4,000 人規模へ縮小すると、遊技場や学習塾、一般病院や銀行などが存在する確率は 50%を下回ります。こうした状況は住民生活の快適性や利便性を損ね、町外への転出を招く可能性があります。(本文より抜粋)

町内の施設においても、融雪道路の敷設中止、コンビニエンスストアの撤退、町内共同浴場の閉鎖、居住者を対象とした各種サービス業の廃業があることが諸相される。

- コミュニティレベルの自治による社会・環境維持機能への影響

草津町では16の行政区に分かれており、そこに区長を中心に自治組織が形成されているが、人口減少に伴いこの区の再編が行われる可能性は高い。そして地元民の数がへり町外からの就労者が増えることでこの自治の機能も変化すると思われる。

地域の福祉、防災などを地元民だけで回すことが出来ずに町外者に頼らざるを得ない環境となるだろう。これは草津の政治にも言えることで従来の旅館業、有力会社の社長が牛耳ってきた草津町の政治にも、この人口減少と人口動態は多大な影響をもたらすことが予想される。

これは良い面、悪い面両方が変化となって訪れるという意味になる。良い面はこれまで地縁血縁でやっけきたことの風通しがよくなること政治的にも町外者を有権者とみなし政策が柔軟になることなど。悪い面は地元民と町外者の摩擦が大きくなる。より保守的な人間が出てくることなどだろうか。いずれにせよ変わらざるを得ないことは確かだろう。

減少への取り組み方5つを示す

ある意味、この資料に書かれている指針は今後の草津町の存続に多大な影響をもたらすものだろう。

- 若者の定住促進

- 主要産業である観光業の魅力向上による転入促進

- 暮らしの環境と利便性の向上による定住促進

- 子育て環境の充実による出生率の向上

- 教育環境の充実による定住促進

ここで敢えてくどくど説明はしませんが、要約すると、

若者に来てもらうため、観光業を充実させて雇用環境を改善して、子供世帯には手厚い支援をして、教育レベルを上げます。と言っている。

求めているのは働く若い世代であり、そのための施策を進めるということだ。

将来への戦略・ビジョン

このことを踏まえて、草津町ではどのような具体策を進めるのかを見ていきたい。

第一に産業基盤の強化として、

草津ブランドという名で、観光業の産業基盤を強化していく。

この強化は、

① 街並み整備

② イベントの強化

③ ウェブ戦略

④ 商品開発

⑤ 入込客の調査による既存事業、新規事業の立案

となっています。特に目新しいことはなく今までの通りということだ。

就労環境の整備も述べられており、旅館施設との連携を図り就労環境を整備していく。人災の育成や核を強化するため、観光協会と連携して人材確保の戦略を練っていくという。

第二には子育て支援。

切れ目のない子育て環境を作るため、包括支援センターを組織して、

子育て等相談事業として

・産後ケア事業・乳児検診、乳幼児相談・未就学児健診・定期、任意予防接種事業・育児支援教室(各種)(抜粋)を行う。

また、こども園の設置、放課後支援として、学童、放課後こども教室を設置する。

教育環境の充実として、

・学校施設等の安全対策・学校給食費の完全無料化・学童保育の充実・幼児教育の推進

・高校生就学費補助 等(抜粋)

を上げ、教育員会を中心に子育て相談、検診事業を推進している。

第三には魅力的な生活環境の創出が出てくる。

ここでは、ボランティア事業の推進と地域コミュニティ活動の強化。

加えて、日業生活の利便性については町内巡回バスの運行、空き家の活用促進、公共交通機関の利便性向上が挙げられている。

しかし、これはすでに行っている事業ばかりで目新しさは全くない。

第四には、広域連携による産業振興と生活環境の充実が挙げられている。

以下に本文から引用するが、

周辺地域と協議体を設置するなど、連携して吾妻地域全体を一つの観光地としてPRしていきます。

Mt.6 マウンテンリゾート野沢温泉、白馬八方尾根、蔵王温泉、妙高赤倉温泉、草津温泉のスキー場で協力し、国内外に誘客PRを行います。

ユネスコエコパークフェア長野県山ノ内町、高山村、群馬県中之条町、嬬恋村、草津町でユネスコエコパークの理念やその魅力を紹介しつつ、誘客 PR を行いま

す。

観光人材の広域交流県内他地域の観光地と連携し、観光関連産業に従事する人々の交流を促進することで、観光人材の育成を行います。

となっている。

この草津町、まち・ひと・しごと創生「人口ビジョン」「総合戦略」の感想

はっきり言って手詰まり感は拭えないという印象。

第一期と大して変わらない戦略ではあるので目新しさはない。継続して事業を展開していくことになるだろうが、人口は減り続けているので、述べられているようにいかにして人口減少を緩やかにしていけるかに主眼が注がれている。

これは日本全体が少子高齢化に向かっている段階で一地方だけでどうにかできることではないので、致し方ないだろう。政府の方針が変わらない限り人口減少は止められないだろう。

気になるのは、観光産業に全部りする危うさと定住に対する住民に対するサービスが乏しいことは気になる。

草津町は観光を中心に据え、発展してきた町だが、その前は湯治宿を中心とした湯治場であった。

産業の構造変換があったのは戦後の観光ブームのころからであり、そこから現在の観光業の発展につながるのだが、観光業のデメリットは、景気に左右されやすく、今回のようなウィルスの蔓延などによる影響をもろにかぶるところである。

そのため、観光業に携わる人材は正社員になる数は少なく、派遣やパート・アルバイトがほとんどで収入の安定はなく、離職率も高い。

働く世代の流入が多くても、町を出ていく人数も多い。そうした面をいかに改善して安定雇用につなげるか、そして安定して収入を得られる環境を作り出せるかが町の人口を維持していくうえでカギとなるだろう。

また、産業構造の改革も必要となるだろう、観光産業に特化した業態はある意味、モノカルチャー農業と構造は一緒だろう。

未だ尽きない温泉という恵みがあるがそれを観光業という特化したものだけに利用していることは、今日の状況を見れば危うさを内包していることは明白である。

温泉資源を生かすにも、工夫は必要である。大学や企業の研究機関の誘致、湯治場としての原点回帰など考え方の転換を図っていかなければ、この先の人口減少はまったく止まらないだろう。

入り込み客が増えても、一人一人の客単価が下がっている現状、入込客数を自慢してもバブルのころのような景気感には遠く及ばない、高齢化により、産業を引き継ぐ物自体が減少し、それでいて外部資本を受け入れない体質があるのだから先細りは目に見えている。町長自体が実はもう旅館業の減少をある程度許容しており、見切りをつけているという噂もある。

草津温泉が、本当に「草津ブランド」などというものを作りたければ、町の構造改革町民の意識改革から取り組まねばならないだろう。